Le passage à l’heure d’hiver en 2025 est au premier plan non seulement en tant que question pratique, mais aussi en tant que phénomène plein d’intérêt historique et de conséquences inattendues. Dans la zone protégée d’Europe centrale, passer de l’heure d’été (CEST, UTC+2) à l’heure d’Europe centrale (CET, UTC+1) signifie reculer l’horloge d’une heure, généralement le dimanche matin. Le passage à l'heure d'hiver 2025 nous attend le 26 octobre prochain lors QC Concours WW DX.

La raison principale de cette mesure est de mieux utiliser la lumière du jour pendant les plus beaux mois d’automne et d’hiver : les matinées sont plus longues, les soirées arrivent plus tôt, ce qui pourrait, selon les idées originales, permettre d’économiser de l’éclairage. Cependant, de plus en plus de recherches remettent en question l’efficacité même de ce changement. Par exemple, une étude de 2008 a révélé que la consommation d’énergie dans un État a même augmenté de 1 % après la mise en œuvre du changement d’heure, au lieu de diminuer.

Les curiosités incluent le fait que :

Le terme « heure d'été » est correct - c'est-à-dire sans le « s » (« économies ») - bien que la variante incorrecte « économies » soit souvent utilisée familièrement.

La croyance selon laquelle le changement d’heure a été introduit à cause des agriculteurs est un mythe : en effet, les agriculteurs étaient parmi les plus grands opposants à cette mesure, car le changement d’heure perturbait leurs routines de travail du matin et du soir.

La première mise en œuvre connue de l’heure d’été a eu lieu le 1er juillet 1908, à Thunder Bay (alors Port Arthur) au Canada – des décennies avant la mise en œuvre massive de la Première Guerre mondiale.

Pour 2025, avec le recul de l'heure, nous gagnerons une heure supplémentaire la nuit, ce qui dans de nombreuses communes signifie moins de lumière le matin - surtout pour les lève-tôt. Le corps doit s’adapter à ce changement : les changements peuvent affecter le sommeil, les temps de réaction et, dans certains cas, même la santé.

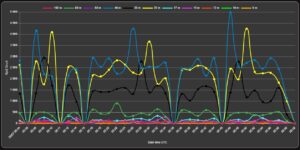

Pour les radioamateurs, le passage à l'heure d'hiver n'apporte pas qu'un simple changement d'horloge : la nature des conditions sur les bandes change également. Avec l'apparition des crépuscules plus précoces, la période pendant laquelle les fréquences les plus basses, en particulier les bandes de 160 m et 80 m, sont extrêmement utilisables pour les connexions longue distance, s'allonge. La propagation nocturne des signaux s'améliore, l'ionosphère est plus stable et le fonctionnement DX prend une nouvelle dimension. Au contraire, les zones diurnes telles que 10 m ou 6 m deviennent moins actives à mesure que le jour raccourcit. Pour beaucoup, l'heure d'hiver signifie le retour aux « longs fils », aux expériences avec des antennes basses et aux tentatives d'établissement de contacts dans des conditions difficiles.

Si vous décidez de profiter de ce moment pour ajuster votre régime — par exemple, retarder de 10 à 15 minutes le lever ou le coucher le soir — vous pouvez atténuer un inconfort temporaire. Le passage à l’heure d’hiver est un rituel annuel qui, bien qu’il ait une logique, a aussi des côtés sombres — non seulement du point de vue physiologique ou énergétique, mais aussi du point de vue social. Cette simplicité consistant à « avancer l’horloge d’une heure » ne peut donc pas négliger les connexions qui se cachent derrière votre routine quotidienne.